Manchmal ist das, was wir sehen, nicht die ganze Wahrheit. Ein Vexierbild beweist das auf spielerische Art. Unser Verstand ergänzt, interpretiert und biegt die Realität zurecht – ein faszinierender Kurzschluss, der mehr über uns verrät, als wir ahnen.

Ein verstaubter Rahmen und die Frage: Was siehst du wirklich?

Letzten Samstag schlenderte ich über den örtlichen Flohmarkt, eigentlich ohne Plan, nur um ein bisschen zwischen altem Kram und neuen Geschichten zu stöbern. In einer Kiste voller vergilbter Postkarten und angelaufenem Silberbesteck fand ich einen kleinen, unscheinbaren Holzrahmen. Das Bild darin war seltsam: eine grafische Landschaft aus schwarzen und weißen Flächen, die beim näheren Hinsehen plötzlich Gesichter formten. Und dann wieder verschwanden. Ich hielt es meiner Tochter hin. „Ein Baum“, sagte sie sofort. Mein Mann, der dazukam, sah nur ein abstraktes Muster. Wir standen da, alle drei vor demselben Bild, und sahen doch völlig unterschiedliche Dinge. Dieser Moment hat mich nicht mehr losgelassen. Es war nur ein einfaches Stück Papier, aber es hat perfekt gezeigt, wie unsere Wahrnehmung funktioniert – oder eben auch nicht.

Wir verlassen uns so sehr auf unsere Augen, dabei ist es unser Gehirn, das die eigentliche Arbeit macht. Und manchmal, da schummelt es ein bisschen. Es nimmt Abkürzungen, füllt Lücken und präsentiert uns eine Version der Welt, die praktisch ist, aber nicht immer zu 100 % stimmt.

Auf einen Blick: Inhalt & TL;DR

Inhaltsverzeichnis

- Ein verstaubter Rahmen und die Frage: Was siehst du wirklich?

- Was ist ein Vexierbild eigentlich?

- Dein Gehirn, der faule Supercomputer: Wie optische Täuschungen entstehen

- Der Gemüsegärtner von Giuseppe Arcimboldo ist ein gutes Beispiel. Dreht man es auf den Kopf, erkennt man statt des Portraits eine Schüssel mit Gemüse.

- Wo uns ein Vexierbild im Alltag begegnet

- Drei berühmte optische Täuschungen zum Selbst-Testen

- Kann man das Gehirn trainieren, um Täuschungen zu durchschauen?

- FAQs zum Thema Vexierbild

Das Wichtigste in Kürze

- Vexierbilder als spielerische Herausforderung der Wahrnehmung.

- Gehirn bietet eine konstruierte Realität statt unverfälschter Wahrnehmung.

- Kulturelle Unterschiede beeinflussen Wahrnehmung von Vexierbildern.

- Kontext verändert die Interpretation visueller Informationen drastisch.

- Optische Täuschungen werden in Alltag und Kunst vielfältig genutzt.

Was ist ein Vexierbild eigentlich?

Im Grunde ist ein Vexierbild eine visuelle Einladung zum Rätseln. Der Begriff kommt vom lateinischen „vexare“, was so viel wie „plagen“ oder „quälen“ bedeutet. Ein bisschen passend, oder? Es sind Bilder, die absichtlich so gestaltet sind, dass sie mehrdeutig sind oder unsere Wahrnehmung an ihre Grenzen bringen. Dein Gehirn versucht, Ordnung ins Chaos zu bringen und entscheidet sich für eine Interpretation. Kippt das Bild – also siehst du plötzlich die zweite, versteckte Bedeutung – hat dein Verstand eine neue Logik gefunden.

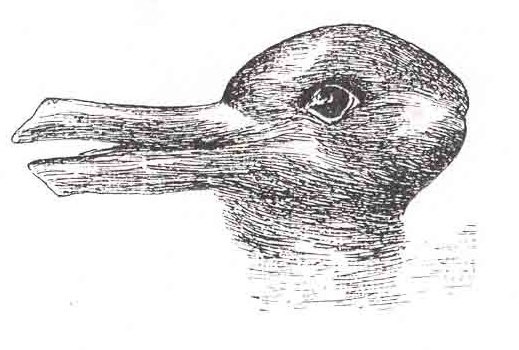

Das klassischste Beispiel ist wohl die Zeichnung, die mal eine junge Frau und mal eine alte Frau zeigt. Oder der berühmte „Hase-Ente-Kopf“. Du kannst nicht beides gleichzeitig sehen. Dein Verstand muss sich für eine Version entscheiden. Der Wechsel zwischen den beiden Deutungen ist der Moment, in dem du merkst, dass deine Wahrnehmung keine passive Aufnahme von Informationen ist, sondern ein aktiver, kreativer Prozess. Dein Gehirn ist kein Fotoapparat, sondern eher ein Regisseur, der aus den eingehenden Daten eine schlüssige Geschichte formt.

Dein Gehirn, der faule Supercomputer: Wie optische Täuschungen entstehen

Unser Gehirn verarbeitet pro Sekunde eine unfassbare Menge an Informationen. Um nicht komplett durchzudrehen, hat es sich über die Evolution hinweg clevere Abkürzungen und Faustregeln angeeignet. Es vervollständigt Muster, interpretiert Schatten als Tiefeninformation und geht davon aus, dass Dinge, die weiter weg sind, kleiner erscheinen. Meistens funktioniert das hervorragend und hilft uns, schnell und effizient durch den Alltag zu navigieren.

Optische Täuschungen nutzen genau diese erlernten Regeln und führen sie ad absurdum. Sie präsentieren unserem Verstand ein Problem, bei dem die gewohnten Lösungsstrategien versagen. Das Ergebnis: Wir sehen Dinge, die physikalisch so nicht da sind. Krumme Linien, die eigentlich gerade sind. Farben, die sich verändern. Objekte, die sich zu bewegen scheinen, obwohl sie stillstehen. Das ist kein Fehler im System, sondern vielmehr der Beweis dafür, dass dein Gehirn effizient auf Hochtouren arbeitet. Es ist ein Kompromiss zwischen Geschwindigkeit und Genauigkeit – und meistens ist Geschwindigkeit im Alltag einfach wichtiger.

Der Gemüsegärtner von Giuseppe Arcimboldo ist ein gutes Beispiel. Dreht man es auf den Kopf, erkennt man statt des Portraits eine Schüssel mit Gemüse.

Der Kontext-Trick: Warum die Umgebung alles verändert

Eine der stärksten Waffen im Arsenal der optischen Täuschungen ist der Kontext. Unser Gehirn beurteilt Objekte nie isoliert, sondern immer im Verhältnis zu ihrer Umgebung. Ein grauer Punkt wirkt auf einem schwarzen Hintergrund viel heller als auf einem weißen. Zwei gleich große Linien wirken unterschiedlich lang, je nachdem, welche Pfeile an ihren Enden angebracht sind (die Müller-Lyer-Täuschung). Der Kontext liefert die entscheidenden Hinweise für die Interpretation.

Diesen Effekt habe ich schmerzlich bei unserer Flurrenovierung erlebt. Ich hatte eine wunderschöne, sanfte Graunuance für die Wände ausgesucht. Auf der kleinen Farbkarte im Baumarkt wirkte sie perfekt. Zuhause an der Wand, neben dem warmen Holzton der Türen und dem hellen Licht aus dem Wohnzimmer, sah sie plötzlich aus wie ein trauriges Babyblau. Ein klassischer Fall von Kontext-Fehler. Mein erster Versuch endete also damit, dass ich alles noch mal überstreichen musste. Die Farbe selbst hatte sich nicht verändert, aber die Wahrnehmung durch die Umgebung war eine völlig andere. Das zeigt, wie stark unser Gehirn relative Urteile fällt und absolute Werte oft ignoriert. Was wir sehen, ist immer eine Beziehung zwischen dem Objekt und seiner Umwelt.

Kleiner Test für dich

Schau dir das Schachbrettmuster mit dem Zylinder an, das Adelson’s Checker Shadow Illusion genannt wird. Die Felder A und B haben exakt denselben Grauton. Kaum zu glauben, oder? Dein Gehirn korrigiert das Feld B automatisch, weil es im vermeintlichen Schatten liegt, und hellt es in deiner Wahrnehmung auf. Wenn du die umliegenden Felder mit den Fingern abdeckst, sodass du nur A und B siehst, erkennst du, dass sie tatsächlich identisch sind.

Wo uns ein Vexierbild im Alltag begegnet

Optische Täuschungen sind nicht nur lustige Bilderrätsel. Die Prinzipien dahinter werden gezielt im Alltag eingesetzt, oft ohne dass wir es merken. Sie beeinflussen unsere Entscheidungen, unsere Sicherheit und sogar unser Körpergefühl.

In der Mode zum Beispiel sind Längsstreifen der Klassiker, um eine Person größer und schlanker wirken zu lassen. Das ist die sogenannte Helmholtz-Illusion: Ein Quadrat mit vertikalen Streifen wirkt höher als ein gleich großes mit horizontalen Streifen. Auch in der Architektur wird mit Perspektive und Linienführung getrickst, um Räume größer oder imposanter erscheinen zu lassen. Ein berühmtes Beispiel sind die Treppen in vielen Barockschlössern, die sich nach oben verjüngen und so eine viel größere Höhe vortäuschen.

Sogar im Straßenverkehr werden optische Täuschungen genutzt, um uns sicherer zu machen. Auf manchen Autobahnabfahrten werden die weißen Streifen am Fahrbahnrand in immer kürzeren Abständen aufgemalt. Das erzeugt den Eindruck, dass du schneller fährst, als du es tatsächlich tust. Dieser visuelle Trick verleitet die meisten Fahrer instinktiv dazu, ihr Tempo zu reduzieren und die Kurve sicherer zu nehmen. Ein Vexierbild kann also sogar Leben retten.

Drei berühmte optische Täuschungen zum Selbst-Testen

Einige Illusionen sind so wirkungsvoll, dass sie auch nach hundertfacher Betrachtung noch funktionieren. Hier sind ein paar Klassiker und ein kleiner Versuch für zu Hause:

Eine der einfachsten und doch stärksten Täuschungen ist die Müller-Lyer-Illusion:

- Zwei exakt gleich lange horizontale Linien werden gezeichnet.

- An die Enden der einen Linie werden Pfeilspitzen gezeichnet, die nach innen zeigen (<—>).

- An die Enden der anderen Linie kommen Pfeilspitzen, die nach außen zeigen (>—<).

- Fast jeder wird schwören, dass die Linie mit den nach außen zeigenden Spitzen deutlich länger ist. Das Gehirn interpretiert die Spitzen als perspektivische Hinweise, ähnlich wie bei den Ecken eines Raumes oder Gebäudes.

Du kannst dir auch deine eigene kleine Illusion basteln. Probiere mal den sogenannten Benham-Kreisel aus. Dafür brauchst du nur ein Stück Pappe und einen Stift:

- Schneide einen Kreis aus weißer Pappe aus, ungefähr so groß wie eine CD.

- Male eine Hälfte des Kreises komplett schwarz an.

- Auf die weiße Hälfte malst du nun mit einem schwarzen Stift mehrere kurze, gebogene Linien (Bögen), die vom Zentrum ausgehen.

- Steche ein kleines Loch in die Mitte, stecke einen Zahnstocher oder eine Reißzwecke hindurch und versetze den Kreisel in eine schnelle Drehung.

Obwohl die Zeichnung nur schwarz-weiß ist, wirst du plötzlich blasse Farben in den Bögen sehen. Dieses Phänomen ist nicht vollständig geklärt, aber es hat damit zu tun, wie die unterschiedlichen Farbrezeptoren in deinem Auge auf das schnelle Flackern von Hell und Dunkel reagieren.

Hier ist eine kleine Übersicht, um die verschiedenen Arten von Täuschungen besser einzuordnen:

| Typ der Täuschung | Kurze Erklärung | Beispiel |

|---|---|---|

| Physikalische Täuschungen | Entstehen durch die Eigenschaften von Licht, z. B. Brechung. | Ein Strohhalm im Wasserglas, der geknickt aussieht. |

| Physiologische Täuschungen | Resultieren aus der Überreizung unserer Sinnesorgane (Augen, Gehirn). | Das Nachbild, das du siehst, wenn du lange in eine helle Lampe geschaut hast. |

| Kognitive Täuschungen | Passieren durch unbewusste Schlussfolgerungen und Annahmen des Gehirns. | Das Vexierbild der jungen/alten Frau oder die Müller-Lyer-Illusion. |

Das Vexierbild als Denkanstoß

Über den reinen Spaßfaktor hinaus lehrt uns jedes Vexierbild eine wichtige Lektion: Unsere Wahrnehmung ist subjektiv. Was wir für die objektive Realität halten, ist in Wahrheit eine Interpretation, gefiltert durch unsere Erfahrungen, Erwartungen und die eingebauten Abkürzungen unseres Denkapparats. Das macht demütig. Es erinnert uns daran, dass es sich lohnen kann, die Perspektive zu wechseln und die eigene Sichtweise zu hinterfragen – nicht nur bei einem Bild, sondern auch bei Meinungen, Konflikten oder festgefahrenen Situationen.

Wenn schon ein paar Striche auf Papier unser Gehirn so durcheinanderbringen können, wie leicht lassen wir uns dann von komplexeren Dingen beeinflussen? Ein Vexierbild ist deshalb nicht nur ein Trick für die Augen, sondern auch ein Training für den Geist. Es schärft unser Bewusstsein dafür, dass es oft mehr als nur eine Wahrheit gibt. Manchmal muss man nur den Kopf ein wenig neigen, um sie zu erkennen.

Kann man das Gehirn trainieren, um Täuschungen zu durchschauen?

Diese Frage höre ich oft, und die Antwort ist ein klares Jein. Du kannst lernen, die Tricks hinter vielen optischen Täuschungen zu erkennen. Wenn du weißt, dass die Linien bei der Müller-Lyer-Illusion gleich lang sind, kannst du dir dieses Wissen bewusst machen. Du kannst es sogar mit einem Lineal nachmessen. Aber wirst du die Linien deshalb als gleich lang wahrnehmen? Wahrscheinlich nicht.

Die meisten dieser Prozesse laufen auf einer so fundamentalen Ebene der visuellen Verarbeitung ab, dass sie sich unserem bewussten Willen entziehen. Sie sind fest in der Hardware unseres Gehirns verdrahtet. Das ist auch gut so, denn im Alltag sind diese Heuristiken ja extrem nützlich. Was du allerdings trainieren kannst, ist deine Skepsis gegenüber dem ersten Eindruck. Du kannst lernen, einen Schritt zurückzutreten und zu fragen: „Was sehe ich hier wirklich? Und was fügt mein Gehirn gerade hinzu?“ Diese Fähigkeit, die eigene Wahrnehmung zu reflektieren, ist viel wertvoller als jede Immunität gegen ein Vexierbild.

FAQs zum Thema Vexierbild

Welche berühmten Künstler haben Vexierbilder genutzt?

Vexierbilder sind weit mehr als nur psychologische Experimente, sie haben auch in der Kunst eine lange Tradition. Einer der bekanntesten Meister darin war der italienische Maler Giuseppe Arcimboldo im 16. Jahrhundert. Er erschuf verblüffende Porträts, die aus Obst, Gemüse oder Blumen zusammengesetzt sind. Je nach Betrachtungsweise siehst du entweder ein Stillleben oder ein Gesicht. Auch die Surrealisten des 20. Jahrhunderts, allen voran Salvador Dalí, liebten Vexierbilder, um Traumwelten und die Tiefen des Unterbewusstseins darzustellen.

Nimmt jeder Mensch auf der Welt Vexierbilder gleich wahr?

Nein, tatsächlich gibt es hier kulturelle Unterschiede, die mit unserer erlernten Seherfahrung zu tun haben. Studien haben gezeigt, dass Menschen aus westlichen, industrialisierten Kulturen anfälliger für bestimmte geometrische Täuschungen wie die Müller-Lyer-Illusion sind. Die Theorie dahinter nennt sich „carpentered world hypothesis“ (Zimmerer-Welt-Hypothese): Da du in einer Umgebung mit vielen rechten Winkeln und geraden Linien (Häuser, Möbel) aufwächst, lernt dein Gehirn, bestimmte Linienanordnungen automatisch als räumliche Tiefe zu interpretieren. Menschen aus Kulturen ohne diese architektonischen Merkmale fallen auf diesen Trick seltener herein.

Gibt es so etwas wie Vexierbilder auch für andere Sinne, zum Beispiel für die Ohren?

Ja, die gibt es definitiv! Das Pendant zum visuellen Vexierbild ist die auditive Täuschung. Ein sehr bekanntes Beispiel ist das „Yanny oder Laurel“-Phänomen, das vor einigen Jahren im Internet viral ging. Bei dieser Tonaufnahme hören manche Menschen klar das Wort „Yanny“, andere wiederum „Laurel“. Ähnlich wie bei einem Kippbild kann dein Gehirn die mehrdeutige Frequenzinformation auf zwei verschiedene Weisen interpretieren, aber eben nicht beide gleichzeitig hören. Es zeigt perfekt, dass dein Gehirn auch beim Hören aktiv eine Realität konstruiert.